エレキギターの購入を検討している方にとって、「ギターを買うならどのメーカーがいいか?」という疑問は避けて通れないものです。

特に価格と品質のバランス、さらには見た目や音の好みに合ったモデルを探していることでしょう。

エドワーズはESPのサブブランドとして知られていますが、ESPとの違いや、使用アーティストの実績、さらにはギターの生産国がどこかといった情報を知ることで、その実力と信頼性がより明確になります。

また、フェンダーやギブソン、アイバニーズといったエレキギターの三大メーカーと比べてどうなのか、テレキャスター評価やセミアコ評判といった個別ジャンルでの特徴も気になるところです。

ギターを中古で買う場合の価値や、品質に関する視点も含め、この記事ではエドワーズのギターについて多角的に解説していきます。

初めての1本として検討している人から、セカンドギターを探している中級者まで、納得のいく選択ができるよう丁寧に紹介します。

- エドワーズとESPの違いとブランドの位置づけ

- 使用アーティストやモデルごとの評価と信頼性

- 生産国や製造工程から見る品質の特徴

- 中古市場での価値やコストパフォーマンスの高さ

エドワーズのギターの評判は?本当におすすめできるか

- ギターを買うならどのメーカーがいい?

- 生産国はどこの国?

- エドワーズはESPとどう違う?違いを解説

- 使用アーティストから見る信頼性

- エレキギターの三大メーカーは?比較してみた

ギターを買うならどのメーカーがいい?

ギターを初めて購入する際、多くの方が「どのメーカーがいいのか?」という疑問にぶつかります。

選ぶべきメーカーは、演奏するジャンルや予算、デザインの好み、さらには今後の上達プランによっても変わってきます。

最初に知っておきたいのは、すべてのギターメーカーが同じ水準ではないということです。

それぞれに得意なモデルや価格帯、製造スタイルがあるため、違いを理解することが大切です。

例えば、王道をいく選択肢としては「Fender(フェンダー)」や「Gibson(ギブソン)」が挙げられます。

これらは世界的に有名な老舗メーカーで、非常に多くのプロミュージシャンに愛用されてきました。

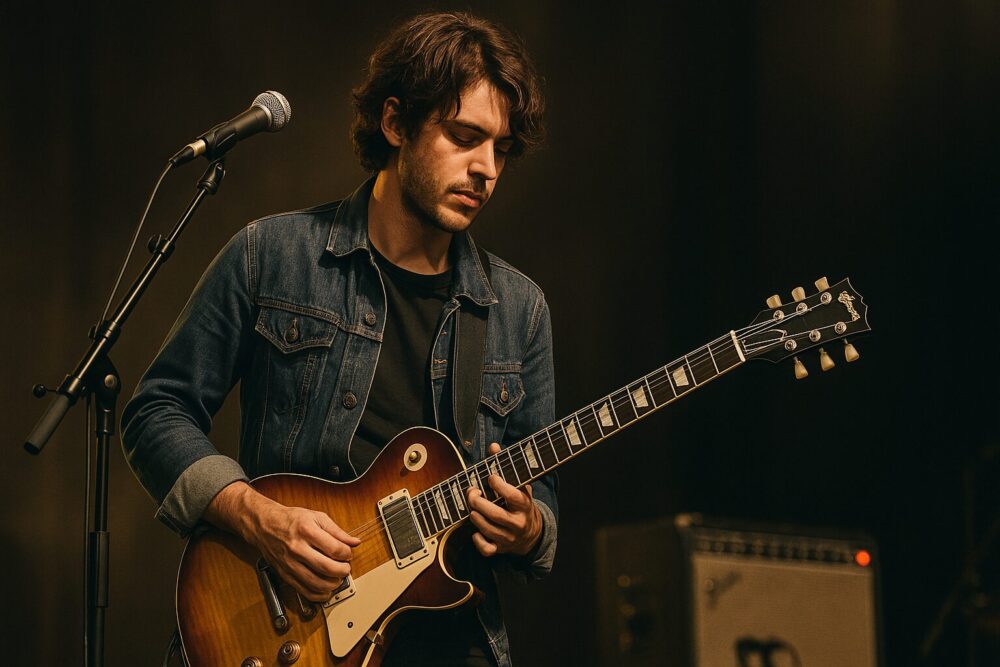

フェンダーはストラトキャスターやテレキャスターといったシングルコイル系の明るい音色が特徴で、ギブソンはレスポールのような太く粘りのあるサウンドが魅力です。

しかしながら、価格が高めであるため、初心者がいきなり手を出すにはややハードルが高いと感じるかもしれません。

そこで注目されるのが、コストパフォーマンスに優れた中堅ブランドです。

代表的な例としては「YAMAHA(ヤマハ)」の「PACIFICA(パシフィカ)シリーズ」や「Ibanez(アイバニーズ)」があり、初心者から中級者にかけて非常に評価が高いモデルを多数展開しています。

価格帯は3万円台から手に入るものもあり、品質も一定以上をキープしています。

また、ESP社のサブブランド「EDWARDS(エドワーズ)」も注目に値します。

エドワーズはフェンダーやギブソンに近いルックスと構造を備えつつ、10万円以下のモデルも多く、セイモア・ダンカン製ピックアップやゴトー製パーツなど、信頼性の高い構成が魅力です。

見た目やパーツの品質にこだわりたいけれど本家ブランドは手が届かない、というユーザーにとっては良い選択肢となるでしょう。

このように、ギターメーカーの選び方には「ブランド力」だけでなく「価格と品質のバランス」も重要なポイントになります。

初心者のうちは、見た目に惚れ込んだ1本を選ぶのも立派な理由です。

何より大切なのは、長く弾き続けたいと思えるようなギターに出会うこと。

そのために、信頼できるメーカーを見極めることは、最初の一歩としてとても重要なのです。

生産国はどこの国?

ギター選びで意外と見落とされがちなのが「どこで作られているか」、つまり生産国です。

これはギターの品質や価格に大きく関わる要素のひとつです。

現在、市場に出回っているギターの多くは、アメリカ、日本、メキシコ、中国、インドネシア、韓国など、さまざまな国で製造されています。

それぞれの国には特有の生産体制や品質基準があるため、購入時にはしっかりチェックしておくべきです。

例えば、アメリカ製のギターは「本家」と呼ばれるようなハイエンドモデルが多く、フェンダーUSAやギブソンUSAなどが代表格です。

職人による高い技術力と長年のノウハウにより、音質・プレイアビリティともに優れている反面、価格は20万円以上になることがほとんどです。

一方、日本製のギターも非常に高い評価を受けています。

ESPやフジゲン(FGN)、Tokaiなどが有名で、精密な木工技術と丁寧な組み立てによって、価格以上のパフォーマンスを発揮するモデルが多く存在します。

特に日本製は個体差が少なく、初心者にとっても安心して選べるギターと言えるでしょう。

ここでエドワーズの話に触れます。

エドワーズはESPのサブブランドであり、「国産だから品質が良い」と謳われることもありますが、実際にはやや複雑な生産背景があります。

正確には、ボディの加工や塗装などは中国で行われ、その後に日本国内で組み立て・検品される、いわゆる“ハイブリッド生産”です。

このスタイルにより、高品質なパーツや構造を維持しつつ、コストダウンを実現しています。

つまり、「完全な日本製ではないが、日本基準の品質管理がされている製品」と言えます。

安価なモデルの多くは中国やインドネシアで生産されています。

もちろんすべてが低品質というわけではありませんが、コスト重視の大量生産が中心となるため、仕上がりにばらつきがあることもあります。

逆に、エドワーズのように一部を国内で管理しているブランドは、一定のクオリティを保つことが可能です。

このように、生産国は単なる「国名」ではなく、製造工程や品質管理の仕組みを示すものでもあります。

購入前には、どの部分がどこで作られているのかをチェックし、納得したうえで選ぶことが大切です。

価格だけで判断せず、生産国の背景にも目を向けてみてください。

エドワーズはESPとどう違う?違いを解説

エドワーズとESPは、どちらも同じESP社が展開するギターブランドですが、その位置づけや製造工程、価格帯などに明確な違いがあります。

両者の関係性を正しく理解することで、ギター選びにおける判断材料をより深めることができます。

まず知っておきたいのは、ESPが「完全プロ向けのハイエンドブランド」であるのに対し、エドワーズは「中価格帯をカバーするセカンドブランド」という点です。

ESPは1本ずつ職人が手作業で仕上げる完全なハンドメイド製で、仕様もプレイヤーの希望に沿ったオーダーメイドが可能です。

そのため価格は20万円~数百万円と非常に高価で、ライブやレコーディングでの使用を前提にした、プロフェッショナル仕様となっています。

一方エドワーズは、あくまで市販モデルとしての利便性とコストパフォーマンスを追求したブランドです。

工場によるパーツ加工や塗装などを中国で行い、最終的な組み立てや検品を日本国内で行うというハイブリッドな生産体制が採られています。

この方法により、品質をある程度保ちつつ、価格を10万円前後に抑えることが可能になっています。

また、使用されているパーツや構造にも違いがあります。ESPでは全てのパーツにこだわり抜いたオリジナルや高級品が用いられる一方、エドワーズではセイモア・ダンカン製ピックアップやゴトー製のブリッジなど、信頼性の高い外部メーカーのパーツを多く採用しています。

これにより、音質のグレードを保ちながらもコストを抑える工夫がなされています。

さらに、モデルの種類にも違いが見られます。

ESPは斬新で個性的なデザインや、著名アーティストのシグネイチャーモデルを多くラインナップしているのに対し、エドワーズでは伝統的なストラトキャスターやレスポールといったスタイルをベースにした「トラディショナルモデル」も数多く展開しています。

つまり、エドワーズは万人に向けた実用的な選択肢としても設計されているのです。

このように、ESPとエドワーズは単なる価格差だけでなく、製造方法、対象ユーザー、搭載パーツ、デザイン哲学など多方面で異なるアプローチを取っています。

高価でも自分だけの1本を求めるならESP、一定の品質と価格のバランスを求めるならエドワーズが適した選択となるでしょう。

使用アーティストから見る信頼性

ギターの信頼性を測るうえで、実際にそのブランドを使用しているアーティストの存在は大きな判断基準となります。

なぜなら、プロの現場で使用されるギターは、サウンド、耐久性、演奏性すべてにおいて高い基準を満たしていなければならないからです。

エドワーズはその点で、十分に信頼に足るブランドと言えるでしょう。

具体的には、9mm Parabellum Bulletや横山健(Hi-STANDARD)、そしてBABYMETALのサポートギタリストとして知られる大村孝佳など、多くのアーティストがエドワーズを実際のライブやレコーディングで使用しています。

これらのギタリストはいずれも激しい演奏やハイゲインな音楽性を持つため、ギターに対する要求水準も非常に高いです。

にもかかわらず、エドワーズを選び続けているという事実が、品質や信頼性の証明となっています。

また、エドワーズではESP本家と同様に、アーティストモデルも多数展開されています。

例えば、ESPで生産終了となったモデルがエドワーズ版として復刻・継続されるケースもあり、ファンにとっては手に入りやすく魅力的な選択肢となっています。

これは、デザイン面でもサウンド面でもアーティスト本人の意図がしっかり反映されている証拠であり、一定以上の性能が担保されていると考えてよいでしょう。

さらに、こうしたアーティストモデルには、プロ仕様のセイモア・ダンカン製ピックアップやゴトー製パーツなどが標準搭載されている点も見逃せません。

つまり、アーティストが使用する際にわざわざ改造を加える必要がないほど完成度が高いということです。

一方で注意しておきたいのは、プロが使用しているからといって、すべてのモデルが初心者にとって使いやすいわけではないという点です。

一部のモデルでは、演奏ジャンルやプレイスタイルに特化した仕様となっているため、自分の好みや用途に合ったモデルを見極める必要があります。

それでも、著名アーティストが愛用するという事実は、エドワーズの製品に対する一定の品質保証と考えることができます。

こうした実績の裏付けがあるからこそ、エドワーズは初心者から中級者、さらには一部のプロまで幅広く支持されているのです。

エレキギターの三大メーカーは?比較してみた

エレキギターの世界において、「三大メーカー」と言われるブランドは、長年にわたってプロ・アマ問わず多くのプレイヤーに支持されてきました。

その三社とは、「Fender(フェンダー)」「Gibson(ギブソン)」「Ibanez(アイバニーズ)」です。それぞれが独自の歴史と特徴を持ち、多くの名演を支えてきた名門ブランドです。

ここでは、これら三大メーカーの特徴をわかりやすく比較していきます。

まず、フェンダーは1946年にアメリカで創業され、エレキギターの先駆者として知られています。

特にストラトキャスターやテレキャスターといったモデルは、今なお世界中で最も使用されているギターのひとつです。

フェンダーのサウンドは「シャープで歯切れが良く、明るい音色」が特徴で、ブルース、カントリー、ポップス、ロックなど幅広いジャンルに適応します。

ネックが細くて握りやすく、初心者にも扱いやすいモデルが多いのも特長です。

次にギブソン。こちらもアメリカ発祥で、フェンダーと並び称される老舗ブランドです。

レスポール、SG、ES-335といったモデルは、ロック、ジャズ、メタルまで幅広い音楽シーンで活躍しています。

ギブソンのギターは「太くて粘りのある音」が出せることが魅力で、深みのあるサステインとパワフルな出力が求められる場面に特に適しています。

ただし、重さやネックの太さなど物理的な負担が大きいため、プレイヤーによっては扱いに慣れが必要です。

そして三つ目が日本発のアイバニーズ。Ibanezは国産メーカー「星野楽器」が展開するブランドで、1970年代以降に急速に国際的評価を獲得しました。

特にHR/HM(ハードロック・ヘヴィメタル)系のギタリストに人気が高く、薄くて速弾きしやすいネックや多機能なピックアップ構成など、演奏性能を重視した設計がなされています。

価格帯も幅広く、エントリーモデルからプロ仕様の高級機まで揃っており、コストパフォーマンスの高さも強みです。

これら三大メーカーのうち、どれが最も優れているかという問いに対しては、一概には答えられません。

というのも、音のキャラクターや演奏性、ルックス、価格など、評価すべきポイントがそれぞれ異なるからです。

たとえば、ジャキっとしたクリーントーンを求めるならフェンダー、重厚なロックサウンドを重視するならギブソン、テクニカルな演奏を重視するならアイバニーズが向いているでしょう。

また、これら以外にも優れたギターメーカーは存在します。

中堅ブランドのエドワーズやグラスルーツ、コアな人気を持つPRS、Schecterなども検討に値する選択肢です。

特にエドワーズは、上記三社に迫る品質をより手頃な価格で実現しているブランドとして注目されています。

このように、エレキギターの三大メーカーにはそれぞれ独自の強みと特色があります。

選ぶ際は、憧れのアーティストが使っているモデルや、自分が演奏したいジャンルに合った特性を持つギターを基準にすると、後悔のない選択ができるでしょう。

エドワーズの評判:ギターの真価を見極める

- テレキャスターの評価とエドワーズの実力

- セミアコの評判とEDWARDSモデルの魅力

- 中古市場での評価と価値

- エドワーズの品質はどこまで信頼できるか

- 初心者がエドワーズを選ぶメリット

- なぜエドワーズはコスパに優れるのか

- エドワーズギターのまとめと選び方のポイント

- エドワーズのギターの評判:総まとめと注目ポイント

テレキャスターの評価とエドワーズの実力

テレキャスターは、フェンダーが最初に量産型エレキギターとして世に送り出した歴史的モデルです。

その構造は非常にシンプルで、基本的には2つのシングルコイルピックアップとボルトオンネック、そしてソリッドボディで構成されています。

この無駄のない設計が、独特の鋭くてドライなサウンドを生み出しており、今なお多くのプレイヤーに愛され続けています。

特に、テレキャスターはカントリーやブルース、ロックンロールなどのジャンルで高く評価されており、その「ジャキッ」としたアタック感と音抜けの良さは、他のモデルではなかなか得られないものです。

ストラトキャスターがやや丸みのある音であるのに対し、テレキャスターはより直線的で輪郭のはっきりしたトーンを特徴としています。

さらに、ボディやパーツの構造が単純なぶん、メンテナンス性や改造の自由度も高く、長く付き合えるギターとしても人気です。

この定番モデルに、エドワーズは独自のアプローチで挑んでいます。

エドワーズ製のテレキャスタータイプは、フェンダーのオリジナルモデルの魅力をしっかりと受け継ぎつつ、現代的な改良が施されているのが特徴です。

例えば、ボディの木材には適度に音響特性の高い素材が使われており、セイモア・ダンカン製のピックアップによって、クリアでパワフルな音を実現しています。

また、ゴトー製のペグやブリッジといった高品質なパーツが採用されている点も、音程の安定性や耐久性の面で評価を高めています。

外見はクラシカルでありながら、細部には現代のニーズに対応したアップデートが加えられており、「古き良きサウンド」を求めるプレイヤーにも、「現代的な使いやすさ」を求めるユーザーにも応えられるバランスの取れた一本です。

一方で注意すべき点として、エドワーズのテレキャスタータイプは本家フェンダーと完全に同じ音が出るわけではありません。

ブランドの個性やパーツ構成の違いにより、若干キャラクターの差は出てきます。

ですが、その違いを「エドワーズらしさ」として受け入れられる人にとっては、非常に高い満足度を得られるギターとなるでしょう。

このように、テレキャスターの評価が高い理由はシンプルかつ実用的な設計にあります。

そしてエドワーズは、その本質をしっかりと捉えた上で、コストパフォーマンスに優れた再現を実現しているブランドの一つと言えるでしょう。

セミアコの評判とEDWARDSモデルの魅力

セミアコースティックギター、通称「セミアコ」は、ソリッドギターとフルアコースティックギターの中間に位置する構造を持っています。

特徴としては、中空のボディ内部にセンターブロックと呼ばれる木材が入っており、アコースティックな響きを保ちながらもハウリングを抑える設計が施されています。

このバランスの良い構造によって、ジャズやブルースはもちろん、ロックやポップスなど幅広いジャンルに対応できる万能性が高く評価されています。

セミアコが特に支持される理由のひとつは、その「ふくよかで立体的な音」です。

ソリッドギターのように音が前に飛びつつも、アコースティックに近い箱鳴りが加わることで、非常に豊かなトーンが得られます。

このため、リードプレイにもコードストロークにも向いており、ソロでもバッキングでも存在感を出しやすいという魅力があります。

そんなセミアコ市場において、EDWARDSは非常に良質な選択肢を提供しています。

EDWARDSのセミアコモデルは、ギブソンのES-335を彷彿とさせるデザインと構造を持ちつつ、価格を抑えた実用モデルとして人気です。

トップ材にはきちんと音響効果のある木材が使用され、内部構造もしっかりとした設計がなされているため、豊かな共鳴感と安定したピッチ感を両立しています。

また、セイモア・ダンカン製のハムバッカー・ピックアップが標準装備されているモデルも多く、クリーントーンでもドライブサウンドでも扱いやすい万能な音色が得られます。

ピッキングの強弱に敏感に反応し、演奏者のニュアンスをしっかりと表現できる点も、プレイヤーにとって大きな魅力です。

ただし、セミアコ特有のハウリングには一定の注意が必要です。特に大音量で歪ませた際などには、フルアコほどではないにしても、音が回ってしまうリスクがあります。

EDWARDSではこの点に対しても設計面で配慮がされており、センターブロックの形状や材質により、適度なコントロールが施されています。

価格面でもEDWARDSのセミアコモデルは非常に優秀です。

通常、セミアコは製造工程が複雑になるため高価になりがちですが、EDWARDSはパーツの選定や生産工程の工夫により、10万円前後で本格的なセミアコが手に入ります。

これは特に初心者やセカンドギターとして導入を考えている人にとって、大きなメリットになるはずです。

このように、EDWARDSのセミアコモデルは、豊かな音色、優れた演奏性、そして価格とのバランスという点で、多くのギタリストにとって魅力的な選択肢となっています。

演奏ジャンルを問わず、温かみのあるサウンドを求める方には、ぜひ一度手に取ってみてほしいシリーズです

中古市場での評価と価値

ギターを購入する際、新品だけでなく「中古」も検討することで、選択肢の幅が大きく広がります。

特にエドワーズのような中価格帯のブランドは、中古市場での需要が高く、手ごろな価格で状態の良い個体を見つけることも珍しくありません。

中古での評価が安定しているかどうかは、そのブランドの長期的な信頼性を測るひとつのバロメーターになります。

エドワーズのギターは、中古市場でも比較的高く評価されており、一定のリセールバリューを維持しています。

ESPの系列ブランドであること、そしてセイモア・ダンカン製のピックアップやゴトー製のペグなど、信頼性の高いパーツが使われていることがその理由の一つです。

これらのパーツは単品で見ても価値があり、仮にギター本体が多少傷んでいても、パーツ目的で購入する人もいるほどです。

また、エドワーズのギターは、音響性能や演奏性に優れていることから、一定のプレイヤー層に根強い人気があります。

見た目が地味でも「音が良ければそれでいい」と考える中級者や、セカンドギターを探しているプロ志向のギタリストにとって、価格以上の価値を感じる存在なのです。

そのため、数年前のモデルであっても、状態が良ければ安定した価格で売買されているのが実情です。

ただし、中古品の購入には注意点もあります。

エドワーズのギターは中国での加工と日本での組み立てというハイブリッド生産であるため、個体差が全くないとは言い切れません。

とくに使用頻度の高い中古品では、フレットの減りやネックの反り、電装系の劣化などをしっかりと確認する必要があります。

購入前に試奏ができない通販では、信頼できるショップや出品者を選ぶことが重要です。

一方で、状態の良い中古個体を見つけた場合は、非常にコストパフォーマンスの高い買い物になります。

例えば、新品では10万円近いモデルが、中古なら6〜7万円程度で手に入ることもあり、同価格帯の新品よりもスペック的に上回るケースもあります。

このように、中古市場でのエドワーズの評価は安定しており、パーツの価値、音の良さ、造りの確かさから考えても、中古で選ぶ価値は十分にあるブランドです。

購入前には状態チェックを怠らず、自分に合った1本を見極めることが大切です。

エドワーズの品質はどこまで信頼できるか

エレキギター選びにおいて「品質」は非常に重要な要素です。

特に初心者や中級者にとっては、安定した性能と耐久性を持つギターを選ぶことで、上達のスピードや演奏の楽しさが大きく変わってきます。

エドワーズはその点において、多くのユーザーから「信頼できるブランド」として評価されていますが、具体的にどの程度の品質があるのかを詳しく見ていきましょう。

エドワーズはESP社のサブブランドでありながら、単なる廉価品ではありません。

むしろ、上位ブランドで培われた技術とノウハウを取り入れつつ、価格を抑えた実用的なギターを提供しているブランドです。

多くのモデルにはセイモア・ダンカン製ピックアップが搭載され、ゴトー製ペグやフロイドローズのトレモロユニットなど、音質と操作性に直結する重要パーツには信頼性の高いものが採用されています。

また、ボディやネックに使われる木材も安価なギターとは一線を画しており、単なる見た目だけではない「音響性能」に配慮された設計となっています。

例えば、薄い化粧板ではなくしっかりと厚みのあるトップ材を使用することで、見た目の美しさだけでなく、音の立ち上がりやサステインにも貢献しています。

さらに、セットネックやスルーネックといった構造もモデルごとに選ばれており、それぞれに応じた強度と演奏性が確保されています。

ただし、完全国産ではない点には注意が必要です。

前述の通り、エドワーズは中国で木材加工・塗装を行い、最終組み立てと検品を日本国内で実施するという「ハイブリッド生産体制」を取っています。

そのため、国産=すべての工程が日本で行われているわけではありません。

しかし、この体制はコストを抑えつつも品質管理を徹底する方法として機能しており、実際の製品にもそれが反映されています。

実際、エドワーズのギターはプロにも使用されるほどの品質を持っており、サウンドや構造面でのトラブル報告は比較的少ないと言われています。

もちろん個体差がゼロではないため、購入時にはチェックが必要ですが、全体としては価格帯以上の満足度が得られるギターであることは間違いありません。

このように、エドワーズの品質は「本格志向でありながら手が届く」絶妙なバランスを実現しており、特にコストパフォーマンスを重視するプレイヤーにとっては非常に魅力的な選択肢です。

信頼性の高さと価格の釣り合いが取れているブランドとして、今後も注目され続けるでしょう。

初心者がエドワーズを選ぶメリット

エレキギター初心者にとって最初の1本は、その後の音楽人生を左右するほど重要な存在です。

だからこそ、「どのブランドにするか」は慎重に選びたいポイントとなります。

そんな中で、エドワーズのギターは初心者にも十分おすすめできるブランドのひとつとして注目されています。

その理由は、演奏性・品質・拡張性のバランスが非常に優れているからです。

まず大きなメリットは「信頼性の高いパーツ構成」です。

エドワーズの多くのモデルには、セイモア・ダンカン製のピックアップやゴトー製のペグ・ブリッジなど、世界的に高評価を受けているパーツが使われています。

これらは後々のグレードアップを必要とせず、最初から本格的なサウンドを楽しむことができます。

特にピックアップは、ギターの音質に大きな影響を与える要素であり、最初から高品質なものが搭載されているのは初心者にとって大きな安心材料です。

次に、「扱いやすさ」が挙げられます。

エドワーズのギターは仕上げが丁寧で、フレットの処理やネックの精度、重量バランスがしっかりしており、初心者でもストレスなく弾くことができます。

エントリーモデルによくある「弾きにくさ」や「音がこもる」といった問題が少ないため、挫折するリスクを下げることにもつながります。

さらに、デザイン面でも魅力があります。

エドワーズはフェンダーやギブソンの名機をベースにしたトラディショナルなスタイルのモデルも多く揃えており、「かっこいいギターが欲しい」というモチベーションを満たしてくれる要素があります。

見た目に惚れてギターを始めるのは決して間違いではなく、「弾いてみたい」「もっと上手くなりたい」という気持ちを維持するのに大きく貢献します。

もちろん価格は決して最安ではありませんが、安すぎてすぐに物足りなくなるギターを買うよりも、最初からある程度の性能を備えたギターを選ぶ方が結果的に満足度が高いケースが多いです。

その点、エドワーズは価格と性能のバランスがとれており、「最初から良いものを持ちたい」という初心者のニーズにもマッチします。

このように、初心者がエドワーズを選ぶメリットは、品質の高さ、演奏のしやすさ、見た目の魅力、そして長く使えるスペックを備えていることです。

将来本格的にギターを続けたいと考えている人にとって、エドワーズは最初の1本として非常に信頼できる選択肢と言えるでしょう。

なぜエドワーズはコスパに優れるのか

ギターを選ぶ際、価格と性能のバランス、いわゆる「コストパフォーマンス(コスパ)」は非常に重要な判断基準になります。

中でもエドワーズは、数あるギターブランドの中でも高いコスパを誇ると評されており、その背景には複数の要因があります。

一つ目は、製造工程の効率化です。

エドワーズはESPのサブブランドとして設計・監修されていますが、製造工程の一部を中国で行い、最終的な組み立てと検品は日本国内で実施しています。

この「ハイブリッド生産」により、人件費の高い工程を国内に集中させず、品質を保ちながらコストを下げることに成功しています。

単に中国製というわけではなく、日本の基準でチェックされたギターであるため、一定以上の品質が保証されている点がユーザーの信頼を集めています。

次に、パーツの選定にも合理性があります。

エドワーズでは、セイモア・ダンカン製ピックアップやゴトー製ハードウェアといった、信頼性の高い既製品を積極的に採用しています。

オリジナルパーツを一から開発するよりもコストを抑えられ、それでいて品質はトップクラス。

結果的に、音や機能性に妥協せずに価格を抑えることが可能になっているのです。

また、モデル構成に無駄がない点も見逃せません。

エドワーズは、ESP本家で人気だったモデルのデザインや仕様をベースにしているため、開発にかかるリスクやコストを最小限に抑えています。

ゼロから企画された高価格帯のモデルとは異なり、「実績のある設計」を再構成することで、品質の安定とコストダウンの両立を図っています。

これに加えて、エドワーズはラインナップにおいても価格に対して音質・演奏性のレベルが高く、他ブランドの同価格帯モデルと比較しても「内容が一段上」と感じるユーザーが多くいます。

実際、プロやセミプロのギタリストがサブギターやライブ用としてエドワーズを選ぶことも少なくありません。

ただし、「価格が安い」ということをそのまま「安物」と誤解してしまう人もいるかもしれません。

しかしエドワーズは、あくまでも「品質を維持したうえで価格を抑えること」に成功しているブランドです。

これは、ただ単にコストを削減するだけでは実現できない、高度な製品設計と生産管理の結果だと言えるでしょう。

このように、エドワーズが高いコスパを誇るのは、合理的な生産体制、信頼性の高い既製パーツの活用、過去のノウハウの再利用といった複数の要素が組み合わさっているからです。

安価でも安心して使える一本を探している人にとって、エドワーズは非常に魅力的な選択肢となります。

エドワーズギターのまとめと選び方のポイント

エドワーズ(EDWARDS)は、ESP社が展開する中価格帯のギターブランドとして、多くのギタリストから支持を集めています。

上位ブランドであるESPやNavigatorの設計思想を受け継ぎながら、価格を抑えたモデルを提供していることから、「手が届く本格派ギター」として注目されています。

ここでは、これまでの内容をふまえつつ、エドワーズギターの特徴を整理し、選ぶ際のポイントをわかりやすく解説します。

まず、エドワーズ最大の魅力は「価格と品質のバランス」です。

ボディやネックにはしっかりとした木材が使われており、安価なモデルにありがちな軽量すぎる作りやチープな印象はありません。

音に直結するピックアップにはセイモア・ダンカン製が多く採用されており、ハイゲインなジャンルでもクリーントーンでも、安定して質の高いサウンドを生み出します。

さらに、ゴトーやフロイドローズといった信頼性の高いパーツメーカーの製品を標準搭載しているモデルも多く、調整の手間が少なく済む点も魅力です。

また、ESP直系ブランドならではのデザインの豊富さも見逃せません。

フェンダーやギブソンを彷彿とさせるトラディショナルなスタイルから、ESPらしい個性派モデル、さらにはアーティストモデルまで幅広く取り揃えられており、自分の演奏スタイルや好みに合わせた1本を見つけやすい環境が整っています。

限定モデルやプラチナム・エディションのような高グレードモデルもあり、将来的にステップアップしたいプレイヤーにも応えるラインナップとなっています。

選び方のポイントとしては、まず自分がどのようなジャンルを演奏したいのかを明確にすることが大切です。

たとえば、ロックやメタルを中心に演奏したい場合はハムバッカー搭載のモデル、クリーントーンやカッティング主体のスタイルならシングルコイルのストラトタイプがおすすめです。

セミアコタイプはジャズやポップスにも対応できる汎用性を持っており、ジャンルレスに使いたい人に向いています。

次にチェックすべきなのはネックの形状や重量バランスです。

手が小さい方には細めのネック、長時間の演奏を想定している方には軽量なモデルが合うこともあります。

実際に試奏できる環境があれば、数本を弾き比べることで自分に合ったフィーリングのギターを見つけやすくなります。

もう一つの視点は将来的な拡張性です。

ピックアップの交換やブリッジのカスタマイズがしやすい構造になっているかどうかを確認することで、長く使い続ける中での楽しみも広がります。

エドワーズはこの点でも優れており、初期状態でも高品質ながら、カスタムベースとしても魅力のある設計がなされています。

このように、エドワーズギターは初級者から中級者、さらには上級者のセカンドギターとしても十分に活躍できるポテンシャルを持っています。

見た目、音、演奏性、価格のすべてをバランスよく備えたブランドであるため、初めての1本を探している方にも、すでに他のギターを所有しているプレイヤーにも自信をもっておすすめできる選択肢です。

選び方に迷った際は、ぜひ演奏スタイル、手の感触、予算の3点から優先順位を決めて、納得できる1本を見つけてください。

エドワーズのギターの評判:総まとめと注目ポイント

記事のポイントをまとめます。

- 中価格帯でありながら上位ブランドに迫る品質を持つ

- セイモア・ダンカンやゴトーなど信頼性の高いパーツを採用

- フェンダーやギブソン風のトラディショナルデザインが豊富

- 中国で加工・塗装、日本で組み立て・検品されるハイブリッド生産

- ESP本家より価格が抑えられた実用性重視のラインナップ

- アーティストモデルや廃盤復刻モデルも多数存在

- プロもライブやレコーディングで使用する実績がある

- ストラト、テレキャス、レスポールなど幅広いモデル展開

- 初心者にも扱いやすい設計と仕上がりの丁寧さが特徴

- 音質・演奏性・耐久性のバランスに優れる

- 中古市場でも一定の人気とリセールバリューを維持

- 高級パーツ搭載でカスタムの必要が少ない

- ハイゲインにも対応するサウンドメイキングが可能

- 初心者のステップアップ用としてもおすすめできる

- 見た目と機能性の両立により長く使えるギターが揃う